Чехов и его безжалостная история

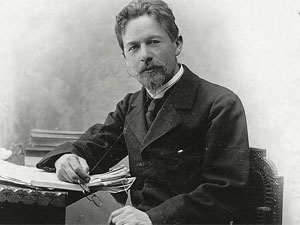

Антон Павлович Чехов.

Почему «Вишнёвый сад» и через 115 лет актуален во всём мире.

Действие пьесы можно перенести в любое время, страну, и она будет понятна всем, считает доктор филологических наук, переводчик, специалист по русской литературе XIX в. и творчеству Чехова Андрей Степанов.

Неумолимый ход времени

– Обычная трактовка пьесы, к которой нас приучила школа, такова: Чехов первым показал смену социальных укладов, когда хозяевами жизни становится новый класс – буржуазия, купцы-скоробогатеи, – вытесняя разорившееся после крестьянской реформы поместное дворянство, и одновременно на сцену выступает передовая молодёжь, за которой будущее. Проблематичность этой трактовки заключается в том, что Чехов был не первым, а одним из последних, кто обратился к подобной тематике. В произведениях десятков драматургов и романистов начиная с 1860-х гг. (в том числе Тургенева, Островского, Салтыкова-Щедрина, Николая Соловьёва) поднималась тема оскудения дворянства и прихода новых сил. Более того, и сам Чехов обращался к этой теме за 25 лет до «Вишнёвого сада», в большой драме, название которой не сохранилось и которая печатается как «Безотцовщина», а на сцене идёт (всегда в сокращённом виде) под самыми разными названиями. Девятнадцатилетний автор, ещё не написавший ни одного юмористического рассказа, то есть ещё даже не Чехонте, предвосхитил тематику «Вишнёвого сада». Помимо этого, в ранней пьесе уже просматриваются те узнаваемые черты, которые характерны для авторской манеры Чехова. Поэтому «Вишнёвый сад» не открывал, а закрывал большую и важную тему русской литературы, это последнее произведение XIX в.

Объяснить «долгожительство» этой пьесы можно по-разному. Главным и определяющим фактором её принятия для людей театра была постановка Станиславского 1904 г., она шла (с перерывами и изменениями) и в советское время, её сыграли около тысячи раз. С одной стороны, именно этот спектакль, показанный на гастролях МХТ за границей, в наибольшей степени способствовал тому, что Чехов стал классиком мировой драматургии. С другой – постановка Станиславского задала высочайшие стандарты для советских режиссёров и актёров. Затем именно эта пьеса оказалась в школьной программе. А если пьеса попадает в разряд «абсолютной классики», то она будет не просто ставиться, но и восприниматься всеми участниками спектакля как средство самореализации. Каждая её постановка у нас и за рубежом начиная с 1960-х гг. – это очередная попытка создать шедевр.

Трактовки же были и элегические, и трагические, и комические, и «античеховские». Успешными оказывались те постановки, где авторы улавливали главную мысль Чехова, безусловно присутствующую в пьесе: она написана о неумолимом ходе времени, которое предопределяет события безотносительно к этическим качествам участвующих в них людей.

Лучший Лопахин – Высоцкий

– Лопахин – это отрицательный герой, пропитанный бездушным прагматизмом, или благодетель, предложивший эффективный «бизнес-план»? Ведь сам Чехов отмечал, что это «мягкий человек» и «не обязательно купец».

– Пьеса написана о безжалостных законах истории, которым не могут противостоять отдельные хорошие люди. Эта тема реализуется и в образе Лопахина. Он готов помочь Раневской (кстати, все режиссёры дружно трактуют его слова «Люблю… больше, чем родную» как признание в любви) и действительно предлагает выход из ситуации. Но этот выход неприемлем для Гаевых, поскольку предполагает уничтожение родного гнезда вместе с садом, превращение его в торговое предприятие. А другого выхода нет. Это и есть пример реализации общей темы: хороший человек хочет помочь хорошим людям, но история не даёт этого сделать. Открытием Чехова была новая природа драматического конфликта. Если в старой драме, по Гегелю, герои могут достичь своей цели, только нанося урон своему антагонисту, то чеховские персонажи не являются врагами. Это тонко чувствующие, настроенные на одну волну люди, которых жизнь тем не менее заставляет выступать в ролях антагонистов. Если говорить о восприятии Лопахина режиссёрами в разное время, то первый исполнитель этой роли – Леонид Леонидов – играл довольно традиционный образ купца-скоробогатея, его трактовка не была сильной стороной первого спектакля. Лучшими исполнителями, как считают театроведы, оказались Владимир Высоцкий и Андрей Миронов – актёры, способные почувствовать за грубоватыми манерами Лопахина тонкую артистическую натуру. В 90-х были, конечно, и «новые русские»: например, в исполнении Игоря Иванова в додинском спектакле МДТ 1994 г. Этот Лопахин, давая деньги в долг Раневской, тут же присаживался к столу и писал для неё расписку, а та молча её подписывала…

Современная классика

– «Вишнёвый сад» до сих пор самое знаменитое в мире произведение русской драматургии. Но насколько оно понятно иностранцам, с его исключительно русской символикой, отсылками к крепостному праву и прочим?

– Есть переделка «Вишнёвого сада», где действие перенесено в южные штаты США после отмены рабства и конца Гражданской войны. Выясняется, что все роли и отношения идеально укладываются в американские типажи и проблемы. Но на самом деле такие прямые проекции вовсе не обязательны. Эта пьеса понятна в любое время и в любой стране, поскольку история не стоит на месте и люди всегда и везде переживают перемены. Особенно актуален «Вишнёвый сад» – напомню, что он написан и поставлен за год до первой русской революции, – накануне катастрофических изменений в обществе. Лучший знаток этой пьесы Эмма Артемьевна Полоцкая писала в 1981 г.: «Чехов выходит на авансцену читательской аудитории преимущественно накануне исторических катаклизмов, когда людям становится невмоготу в пределах прежнего порядка жизни». Лучшие спектакли (Эфроса, Волчек, Плучека) прошли именно в эпоху «застоя», а катаклизмы начались 4 года спустя после этих слов Полоцкой.

Что касается в целом популярности Чехова за рубежом, то он входит в мировой канон почти исключительно как драматург и как автор нескольких поздних рассказов, которые считаются образцами малой прозы. Многие известные в России ранние рассказы до недавнего времени не были переведены даже на английский. Причин популярности чеховской драматургии очень много, назову только одну: гибкость чеховских пьес, которые могут быть прочитаны и поставлены прямо противоположным образом, «приспособлены» под ту или иную личную ситуацию или историческую эпоху.

– Как вы относитесь к вольным трактовкам Чехова и авангардным постановкам его пьес? Есть, например, спектакль «Вишнёвый сад», где все герои носят уродливые маски, а у Лопахина любовные отношения с Раневской. Это приемлемая трактовка классики или «классическое кощунство»?

– Лично я с годами стал совершенно равнодушен к режиссёрским находкам. Какую новую метафору они придумают, на какую «современность» спроецируют спектакль, как захотят в очередной раз шокировать публику – значения не имеет. Дело не в «кощунстве», а в бессмысленности этого продолжающегося уже сто лет соревнования на изобретение самой загибистой метафоры. Чехов, кстати, тут совсем не одинок: этой операции подвергается вся классика. Мне кажется, сейчас оригинален тот, кто отказывается от подобных изобретений. Из того, что я видел и что идёт сейчас, всегда интересны спектакли Льва Додина. Из телеспектаклей по «Вишнёвому саду» рекомендую посмотреть старые постановки Галины Волчек и Леонида Хейфеца.

- 27 января 2026 19:35

- 09 декабря 2025 20:46

- 11 ноября 2025 20:44

-

Восток – дело тонкое. Как хлопок

05 ноября 2025 09:27